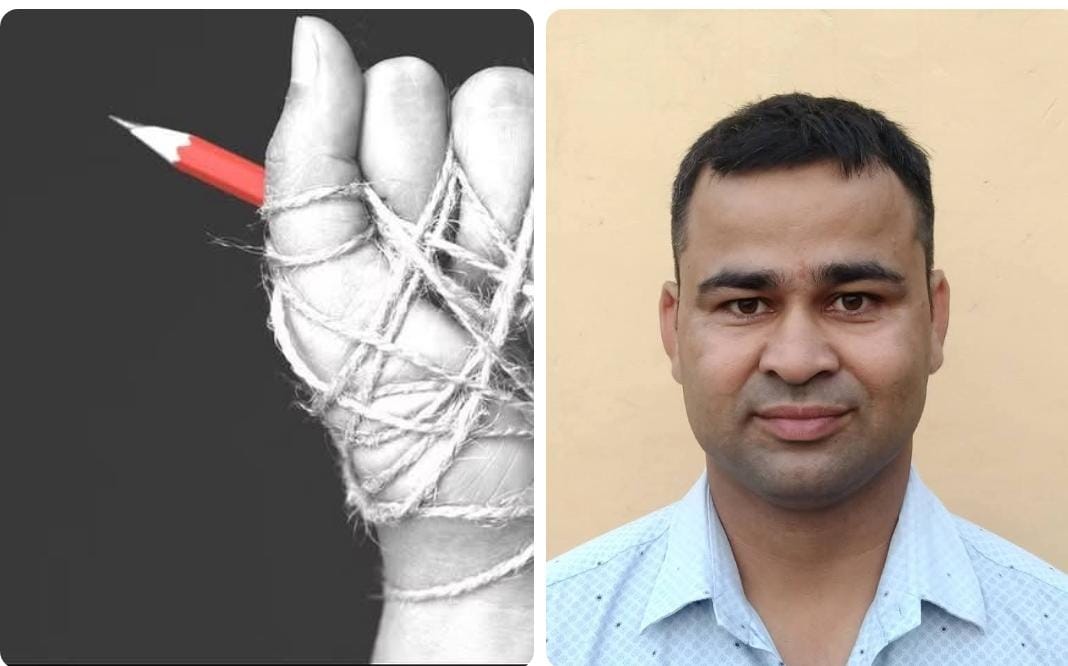

भारत के लोकतंत्र में जब आपातकाल लागू हुआ था, तब कई अख़बारों ने विरोध के रूप में अपने संपादकीय कॉलम को ख़ाली छोड़ दिया था। वह खामोशी सत्ता के विरुद्ध सबसे बुलंद आवाज़ बन गई थी। आज कोई औपचारिक आपातकाल नहीं है, लेकिन डर, आत्म-सेंसरशिप, और तथाकथित राष्ट्रभक्ति की आड़ में वैचारिक स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है।

अब सवाल पूछना देशद्रोह करार दिया जाता है। सच बोलना सत्ता-विरोधी कहलाने लगा है। आज जब संपादकीय लिखे जा रहे हैं, वे अक्सर सत्ता के प्रवक्ता जैसे लगते हैं — विचारों से नहीं, रणनीति से भरे हुए।

1975 में ‘इंडियन एक्सप्रेस’, ‘जनसत्ता’ और अन्य समाचार पत्रों ने सेंसरशिप का विरोध मौन संपादकीय से किया। लेकिन आज की चुप्पी शोर में दब गई है। अब सेंसरशिप पत्रकार के भीतर बैठ गई है — टीआरपी, विज्ञापन और राजनीतिक दबाव के नाम पर। न पत्रकार सुरक्षित हैं, न कवि, न छात्र, न ही आम नागरिक।

हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ बोलना खतरनाक नहीं, अवैध माना जा रहा है। कविता विचारधारा बन गई है। सवाल पूछना अपराध। अब ‘शांत रहिए’ का संदेश सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर नहीं, हर न्यूज़ चैनल और अख़बार की आत्मा में गूंजता है।

ये दौर ‘अघोषित आपातकाल’ का है — जहाँ लोग जेल नहीं जा रहे, लेकिन सच का दम घुट रहा है। जहाँ सत्तानुकूल भाषा को ‘नैरेटिव’ कहा जा रहा है और संविधान की आत्मा को इवेंट में बदला जा रहा है।

आज जब आप कोई रिक्त संपादकीय देखें — तो समझिए, कोई चीखने की कोशिश कर रहा है। जब हर शब्द डर के साये में लिखा जाए, तब खाली पन्ना ही सबसे मुखर हो जाता है।

निष्कर्ष:

यह ज़रूरत की घड़ी है — कि हर पत्रकार, हर पाठक, हर लेखक अपने भीतर एक सवाल पूछे: क्या मैं सत्य के साथ हूँ या सुविधा के? क्या मेरी कलम समाज के लिए है या सत्ता के लिए?

ई खबर मीडिया के लिए हरियाणा स्टेट हेड देव दर्शन शर्मा की रिपोर्ट